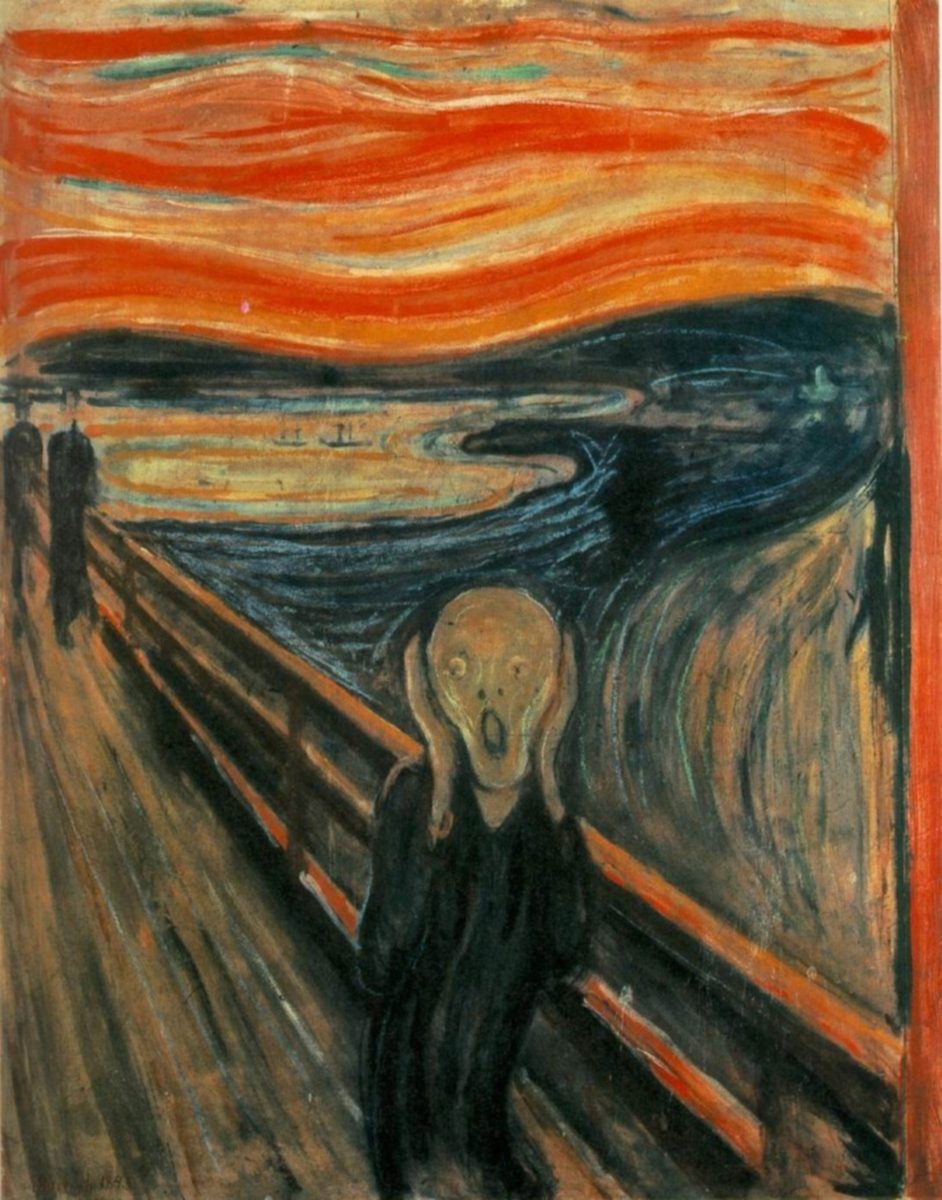

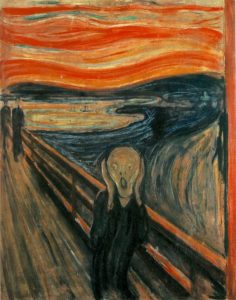

L’urlo è un dipinto di Edvard Munch che, grazie alla sua efficace sintesi simbolica, divenne icona della sofferenza umana, personale e collettiva, del Novecento.

Edvard Munch, L’urlo, 1893, tempera, pastello su cartone, 91 x 73,5 cm. Oslo, Munch Museet

Indice

Descrizione del dipinto intitolato L’urlo di Edvard Munch

A destra del dipinto si sviluppa il mare con la sua isola centrale. A circa tre quarti dell’altezza si trova poi la linea dell’orizzonte, ondulata e mossa. Da qui sale il cielo modellato da linee sinuose orizzontali e sovrapposte. Al centro dell’immagine, in basso, si trova invece la figura umana serpeggiante che porta le mani al viso e urla con disperazione.

Il suo volto è privo di connotati di età e sesso. Anche gli abiti che indossa sono semplificati e ridotti ad una veste scura che copre interamente il corpo. Infine, al limite posteriore del sentiero si intravedono due sagome umane che procedono affiancate.

Interpretazioni e simbologia del dipinto Urlo di Edvard Munch

Il titolo originale del dipinto è Skrik e la scena è stata ispirata ad una località nei pressi della città di Oslo, un sentiero sulla collina di Ekberg. Per Edvard Munch non era importante descrivere le forme in modo preciso. La sua finalità principale, invece era quella di trasmettere un senso di angoscia e di solitudine. L’ansia è così suscitata nello spettatore grazie al soggetto particolarmente inquietante. Inoltre, la scelta stilistica e quella compositiva influiscono creando una tensione visiva.

Il dalmata e gli altri tatuaggi di Olly, leggi su ADO Tattoo Art

I committenti, le collezioni, la storia espositiva e la collocazione

La versione più nota dell’opera risale all 1893 e si trova al Munch Museet di Oslo.

L’artista e la società. La storia dell’opera L’urlo di Edvard Munch

Il dipinto è una vera icona culturale della condizione di sofferenza dell’umanità. L’urlo dipinto da Edvard Munch è infatti universalmente noto anche da coloro che non seguono da vicino le vicende dell’arte. L’opera appartiene ad una serie di dipinti che Munch realizzò in diverse versioni. Il pittore infati, dipinse quattro versioni del celebre dipinto tra il 1893 e il 1910.

Secondo la testimonianza scritta, l’artista Munch ebbe la sensazione di sentire “l’urlo della natura” durante una passeggiata serale. Munch infatti si trovava su di un sentiero che divideva la città e il fiordo, in basso. L’artista inoltre, osservando il cielo oltre il fiordo immaginò le nuvole tinte di rosso sangue.

Esiste un primo schizzo in bianco e nero, non datato, che rappresenta un volto informe e urlante tra braccia alzate. L’artista elaborò poi l’idea nel dipinto Disperazione del 1891. Tra il 1893 e il 1900 realizzò infine tre opere delle quali la prima è un pastello su cartone, rielaborata nello stesso anno, nella versione definitiva del museo di Oslo. Nel 1895 dipinse un pastello su cartone e infine una tempera su pannello nel 1910.

La scritta misteriosa sul dipinto L’urlo di Edvard Munch

Nel 2021 i curatori del Museo Nazionale della Norvegia hanno commissionato un’indagine tecnica sull’opera. Nella prima versione de l’Urlo (Skrik) del 1893 esposta a Oslo è presente una frase in inglese: Can only have been painted by a madman. In italiano si può tradurre come “può essere stato dipinto solo da un pazzo“. La scritta a penna si trova nell’angolo in alto a sinistra.

Per molti anni gli storici hanno attribuito la frase alla mano di un visitatore del museo considerandola quindi un atto vandalico. In seguito alle attente indagini dei tecnici la grafia della scritta è stata confrontata con quella di Edward Munch. Questo confronto, ha così permesso di scoprire che fu l’artista stesso a scrivere la frase misteriosa, dopo la prima esibizione al pubblico del dipinto a Oslo.

Nel tempo l’Urlo di Edvard Munch è diventato il simbolo dell’ansia e dell’angoscia, che spesso subiscono la donna e l’uomo contemporanei. Lo stesso artista scrisse di aver progettato il dipinto perché raggiunto da un’ondata di malinconia.

Sulla base di queste considerazioni, Mai Britt Guleng, la curatrice del Museo di Oslo, ha dichiarato che Munch avrebbe aggiunto la frase sul dipinto nel 1895. L’artista infatti era amareggiato per via di alcune critiche molto negative. Una di queste in particolare era di Johan Scharffenberg, uno studente di medicina. Lo studente aveva ipotizzato che l’autore del dipinto poteva essere non del tutto sano di mente. Di sicuro, il padre e la sorella di Edvard Munch soffrivano di depressione e l’artista fu ricoverato nel 1908 per un crollo psicologico.

Consulta anche l’articolo intitolato: I libri utili alla lettura dell’opera d’arte.

Consulta anche l’articolo intitolato: La scheda per l’analisi dell’opera d’arte.

Lo stile de L’urlo di Edvard Munch

Edvard Munch nacque nel 1863 e morì nel 1944. La versione de L’urlo del museo di Oslo è del 1893 e fu dipinta quando Munch aveva circa trent’anni. Norvegese, studiò nella sua nazione e fu prima un pittore naturalista. Soggiornò poi a Parigi dove si avvicinò alla pittura di Gauguin. Munch aggiunse una componente di angoscia e turbamento personali al colore puro e alle campiture semplici. Le sue opere diedero così vita alla corrente artistica chiamata Espressionismo. Il movimento si sviluppò contemporaneamente in Francia, Germania e Austria tra il 1905 e il 1925.

Un precursore dell’Espressionismo si può considerare Vincent van Gogh. L’artista, infatti, soprattutto durante il suo soggiorno a Auvers-sur-Oise utilizzò pennellate deformanti e vigorose.

La tecnica

La seconda versione del dipinto intitolato Urlo del 1893 fu realizzata con tempera e pastello su cartone. I colori, fortemente contrastanti e violenti, sono stesi con lunghe pennellate orientate in direzione delle ondulazioni del paesaggio.

Il colore e l’illuminazione

Le tinte sono irreali e non rispettano, se non parzialmente, i colori reali del paesaggio naturale. Il colore dell’acqua è l’unico ad essere rispettato, se pur nel suo blu forte e profondo. Il sentiero e il parapetto in legno sono di un marrone molto saturo. Il cielo e le nuvole poi sono rappresentati con linee curve e disorientanti di colore arancio e ocra. Qualche spiraglio di azzurro si intravede poi tra questi due colori che, probabilmente, rappresentano le nubi. Nel dipinto si coglie l’accostamento di colori puri che diventa contrasto di complementari. Tra cielo e mare infatti, la coppia di complementari più evidente è quella arancio e blu. Si riscontra anche il contrasto tra verde e rosso.

Lo spazio

Il dipinto ritrae una scena che si svolge all’aperto, in un paesaggio urbano e marino. La prospettiva poi è presente e forzata nella costruzione del parapetto. La diminuzione progressiva di grandezza tra l’uomo in primo piano e i due passanti molto piccoli in alto a sinistra, contribuisce a rendere la profondità. Nel triangolo di destra in alto, invece, il paesaggio risulta più bidimensionale e appiattito su un unico piano informale. Il punto di vista dello spettatore è molto alto. Infine, la sagoma umana che urla e si dispera si trova quindi più in basso e quasi schiacciata. Ci troviamo così nella condizione, di non essere semplici spettatori, ma, osservatori del suo dramma esistenziale.

La prospettiva fortemente obliqua del sentiero infatti, condiziona pesantemente lo spazio della scena. Inoltre, la deformazione della figura umana la trasforma in un ectoplasma inquietante. Infine, la costruzione ondulata del paesaggio crea un senso di instabilità visiva, che genera smarrimento e insicurezza. L’immagine si trasforma così in una visione liquida e verminosa che evoca fastidio fisico e psicologico.

La composizione e l’inquadratura

L’urlo è un dipinto dal formato rettangolare con inquadratura verticale. La linea obliqua del parapetto parte dall’angolo in basso a destra e si proietta verso l’alto a sinistra. Si crea così, una separazione netta del dipinto in due triangoli dai vertici opposti. Verso l’angolo in basso a sinistra le assi del parapetto, realizzate con pennellate oblique, si addossano progressivamente verso il lato sinistro del dipinto. La progressione, dalle oblique alla verticale inoltre, crea la spazialità, in profondità del dipinto. L’integrazione tra le diverse parti dell’opera crea poi un senso di nausea e di movimento senza posa.

Una interpretazione approfondita de L’urlo di Edvard Munch

I curatori del British Museum, il 6 marzo 2019 hanno condiviso un post su Instagram nel quale sostengono, con alcune argomentazioni, che la figura del dipinto non stia urlando, ma ascoltando. Questa nuova interpretazione ha avuto molto successo sui social. Infatti, L’Urlo di Munch è diventato universalmente famoso proprio perché simboleggia un grido esistenziale che ogni osservatore può comprendere. Lo stesso titolo, sintetizza una basilare azione umana, reazione ad uno stato d’animo opprimente, che ogni persona ha sperimentato.

Il celebre dipinto di Edvard Munch, nel tempo della cultura mediatica, con la sua universale diffusione, ha rappresentato le angosce e le paure dell’umanità. Quindi, proprio dal mondo dei social, esaltazione ultima incarnazione dell’agire mediatico, arriva una smentita. Chissà se si tratta di una riflessione epocale o di una trovata propagandistica di alto profilo? Sta di fatto che, sul profilo instagram del museo di Londra, il team social ha condiviso un post, in occasione dell’esposizione di una litografia in bianco e nero che riproduce l’immagine dipinta.

Questa grafica è poco nota e il museo ha promosso l’evento, Edvard Munch love and angst (Amore e angoscia), organizzato dall’11 aprile al 21 luglio 2019, lanciando un’interpretazione di forte richiamo. La mostra ha riunito un grande numero di stampe di Edvard Munch in collaborazione con il Museo Munch, Oslo, Norvegia. In effetti le interpretazioni sono due. La figura non urla, ma ascolta, oppure Munch si sarebbe ispirato ad una mummia peruviana. Contestualmente, il British Museum ha proposto un decalogo di verità nascoste che gettano una nuova luce sul dipinto di Edvard Munch.

La mostra del British Museum di Londra

Giulia Bartrum, ricercatrice del British Museum, propone di immaginare che la figura sia stata colpita da una potente onda sonora e, quindi, sia in ascolto di un suono esteriore o risonante al suo interno. Questa ipotesi trova fondamento nell’iscrizione che Munch incise nell’opera, traducibile in italiano come: “Ho sentito il grande urlo attraverso la natura”. Lo stesso artista confessò di aver avuto l’ispirazione per il dipinto mentre percorreva un viottolo nei pressi di Oslo, vicino ad un fiordo. Durante la passeggiata, Munch vide il cielo tingersi di rosso e sentì il rombo di una grande onda che avanzava. Fu questo il suono della natura che ascolta attonito e disperata la figura del dipinto?

Nella presentazione della mostra, i curatori del British, definiscono Munch artista pioniere e sovversivo, una risposta norvegese a Van Gogh. Per comprendere e contestualizzare L’Urlo, in inglese The scream, gli autori suggeriscono di approfondire la personalità dell’artista. Lo considerano un padre radicale dell’Espressionismo non abbastanza conosciuto. Infatti, il celebre Urlo è la reazione alla sua educazione e alle sue prime esperienze artistiche. Come sottolineano i curatori del British, Munch fu una voce libera e indipendente dalla politica del tempo.

Alla base di questo comportamento c’è il rifiuto dell’artista nei confronti della sua rigida educazione luterana e la necessità di interrogarsi e sperimentare. L’artista norvegese viaggiò molto, strinse legami con personaggi bohémien ed ebbe diversi amori. Il clima che Much respirò, e nel quale iniziò a sperimentare la sua cifra espressiva fu quello che portò alla Prima Guerra Mondiale, dolente di tensioni sociali e ricco di cambiamenti. Munch seppe così, rappresentare il clima del suo tempo e incarnò ne L’Urlo le paure di un’Europa che si preparava ai conflitti mondiali.

Articolo correlato

Pianista e giocatori di dama di Henri Matisse

© 2017-2025 ADO – analisidellopera.it – Tutti i diritti riservati. Approfondisci

Bibliografia

- Eva Di Stefano, Munch. Ediz. illustrata, 22 dicembre 1998; 2006; Giunti Editore, Collana: Dossier d’art, EAN: 9788809761926

La scheda è completa. Periodicamente troverai ulteriori approfondimenti, a presto!

La data dell’ultimo aggiornamento della scheda è: 8 febbraio 2025.

Consulta anche l’articolo intitolato: La scheda per l’analisi dell’opera d’arte.

Approfondisci la lettura consultando le schede delle altre opere di Edvard Munch intitolate:

- La fanciulla malata

- Il bacio con la finestra

- Sera sul viale Karl Johan

- L’Urlo

- Autoritratto con sigaretta

- Il padre in preghiera

- Notte d’estate a Aagaardstrand

Leggi La vita e tutte le opere di Edvard Munch

Consulta la pagina dedicata a L’urlo di Edvard Munch sul sito del Munch Museet di Oslo

ASPETTA! Ti possono servire

Grazie per aver consultato ADO

Le immagini pubblicate su ADO sono state prodotte in proprio e quindi sono di proprietà dell’autore.